Álvaro Hernando Freile

Ya son años buscando suelo: Crónica de un tránsito

23 April, 2020

Aramos el páramo helado con las manos desnudas, en surcos estériles. Construimos también el muro con las manos francas, despojadas. Recibimos todo lo importante, de la vida y de la muerte, con las manos desvestidas. Suelo y tiempo son nuestras dos fronteras. No hay siquiera espacio para el ruido en la desnudez. Hay también un susurro que nos busca, una escucha hecha ceniza mojada tras el muro, bajo el jardín, junto al borde del abismo y del recuerdo. Mecemos la desnudez entre tanta espera inmarcesible, y si brota algo de ello siempre nos recuerda al yo -el único fruto engendrado sin agua, ni sustancia, ni tiempos-, y de esa cosecha y de esa música no puede uno sentirse dueño, con sus manos, heridas y desnudas.

Así es la casa vacía que construyo cada noche sobre el colchón helado y vacío, con sus muros hechos de ti, con su forma siendo tú, con sus espacios imaginados y hechos de tu ausencia y mi locura. Esto me digo, cada noche, mirándome al espejo, en el esfuerzo de no perderme de mí mismo.

Sé que lo normal es que uno entierre a los suyos en tierra cercana. Poder salir a la avenida, perderse por las calles, hasta el extrarradio, y alcanzar la puerta del cementerio. Abrir la reja y caminar con cuidado entre las lápidas, incluso perderse hasta llegar a lo que queda de los nuestros. Decirles, cada vez menos adiós, cada vez, más hola. Ese es el otro espejo que, de tanto en tanto, visitamos.

Lo normal es roca madre a la que volvemos para encontrarnos.

Volví a España hace unos meses. Pasé unos años en otras tierras. Cuando me fui hace siete años, para asentarme por un tiempo en tierras americanas, me llevé un puñado de recuerdos conmigo, todos libros, señas de identidad. Mi roca. No quería olvidarme de quién soy, ni de quienes me regalaron esos libros, ni de los que los han leído, ni de quienes no lo han hecho.

Metí el resto de mi piedra, todos mis libros, en decenas de cajas. Tengo miles. Siempre me preguntan si los he leído todos. Es una pregunta falsa en sí misma. Deberían de preguntarnos si conocemos a todos nuestros libros. Yo les contestaría que este Libro del desasosiego, de Pessoa, es lo que me queda de mis ansias de escribir; que ese libro de Sampedro es lo que queda de mi padre; que esa compilación de libros de Herman Hesse es lo que hay de los amigos de la infancia, que son, pero ya no están; que aquí, en definitiva, la roca inamovible es libro, bajo y dentro del que yacen las pérdidas y la memoria.

Ya sé que lo normal es ponerse nostálgico frente a las lápidas de los antepasados, que es ahí donde uno debería ir a hablar con ellos, pero yo prefiero los libros. Miren en sus estanterías. Seguro que tienen más libros escritos por gente muerta que viva. Nadie se pone triste ante la colección de cómics de Will Eisner y, sin embargo, ahí está, cadáver. Nada nos une a este hombre muerto, salvo sus libros. Lo mismo me pasa con Cervantes, Maya Angelou, Dickinson o Apiano. Con mil más.

Cada vez que me preguntan si he leído este o aquel libro, contesto con un sí, lo conozco, y me vienen a la mente los rasgos de la persona que lo escribió. Si no sé, por desconocimiento u olvido, cómo era su cara, en cuanto puedo investigo para satisfacer esta curiosidad. Acercarse a un libro es, para mí, una danza del vino. Me acerco y pienso, despacio, como quien pisa la uva, que ya no queda nadie. Sí, como quien pisa uva con el pie descalzo y sabe que ese mosto le pertenecerá para siempre. Pasa el tiempo y ese mosto se hace vino, y el sabor le permanece en la garganta. Y el vino se hace cada vez menos joven y menos reservado. Pero siempre se recuerda que ya no queda nadie. Nos dicen que permanecen en sus libros, pero es la gran mentira, porque en sus libros permanecemos nosotros. De ellos queda el recuerdo. Y, quizá, el recuerdo sea como ese sabor a vino, entre dulce y amargo, sobre un pan azucarado, en aquellas meriendas de tardes de infancia.

La vida queda en las piedras del cementerio, debidamente empaquetada para su envío al más allá, devolviéndonos el recuerdo como acuse de recibo. En mi caso, mis muertos me acompañan en mis libros. Son la roca. Son el suelo.

No pude llevarme en mi antiexilio todos los libros que hubiera deseado. Los guardé en cajas. Más de cincuenta. Es tiempo de abrirlas. Y las abro como quien busca su identidad en la visita a esas lápidas del cementerio en las que los suyos ya han tallado el apellido.

Cambiar de país es un artificio. Sustituir todo por fe. Poner lo imprescindible en un equipaje y desplazarse miles de kilómetros, sin saber si uno va a volver, es ejercer la poda. Vuelves a tu tierra y estás cambiado. Tanto que no te sirven los mapas para alcanzar a pisar suelo. Menos aún para enraizar.

Y vuelves, con esperanza, a las cajas de libros que dejaste ahí, llenas de recuerdos, de conocidos, de hombres muertos que te dicen quién eres. Quién deberías ser.

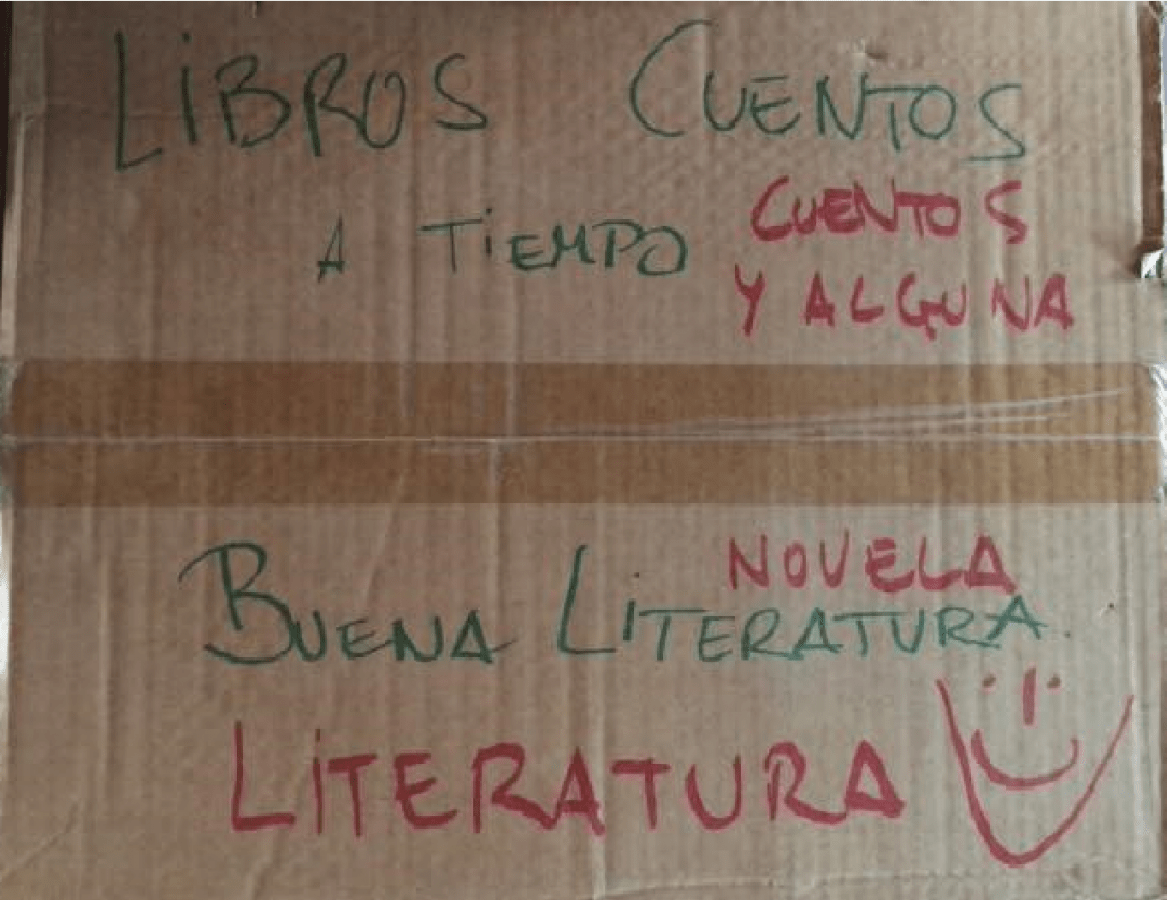

Abres la primera caja, en la que escribiste un Mis libros favoritos de poesía, y comienza el terremoto. El primer libro te sorprende, el segundo no te gusta, el tercero lo ves infantil, el cuarto sí, te abraza, conoces ese rostro. Y así hasta que vacías la caja. Mis libros favoritos de poesía, unos cuarenta, no han soportado demasiado bien el paso del tiempo. Y uno duda. Duda ya de si aquel día de mudanza fue tan duro que, por acabar antes, rotuló aquellas palabras en rojo sobre el cartón, como el que echa un puñado de tierra sobre un féretro antes de salir danzando del cementerio.

Al día siguiente abres la segunda caja, Buena literatura, y de nuevo los sobresaltos. Algunos libros conocidos, muy buenos, muy sólidos. Otros que hacen sentir algo de rubor. Muchos que no te dicen nada.

Continuas en estos días de encierro, caja tras caja, recordando las calles de las ciudades que te hicieron sentir renovado, a las que, puede, no vuelvas. Recuerdas tu antigua casa con jardín, mientras las calles están desiertas por orden policial. Recuerdas a los amigos con los que no puedes verte, porque están en otro continente, y a los amigos a los que tampoco puedes abrazar porque están al otro lado de tu puerta. Las puertas no se pueden traspasar estos días. Los pasos se dan en el aire.

Llegas a la caja en la que escribiste Mis libros más preciados. Y buscas rostros conocidos que te miren y te vean transparente. Y que te orienten. Y que te digan “tú eres este y este es tu camino”. Y empiezan a salir hombres muertos que te cuentan sus historias: los Cuentos, de Italo Calvino, las palabras de Los renglones torcidos de Dios, la leyendas de Becquer, Galdós, Stevenson, Goethe, Asimov, Quevedo, Lorca, Benavente y… ninguna mujer. ¿Dónde están las mujeres que me hicieron? Me cuestiono. Echo de menos algunos libros que he ido valorando con el tiempo y que no encuentro en estas cajas. ¿Cómo puede ser? ¡Yo estaba en esas cajas! ¡Mi razón, mi ser, mi suelo! Mistral, Rosalía de Castro, Alda Lara, Gloria Fuertes, Sexton, Yourcenar, Clara Janés, Noemia de Sousa.

Lo que uno recuerda, lo que uno espera encontrar dentro de esas cajas, su suelo sobre el que pisa firme, se desdibuja. Todo se convierte en duda. Así, lo que para la mayoría es la piedra sobre la que talla el tiempo la memoria, el recuerdo, la lápida, no es para mí sino duda. Si esto es lo que encuentro en las cajas en las que encerré mis bienes más preciados, qué habrá ocurrido con todo aquello que creía en mí, de mí, expuesto al tiempo y libre de fluir, sin contenedor que lo retenga. La duda. Si recuerdo el olor de la madre, no siento certeza de ternura, sino que dudo de haber sido hijo. Si recuerdo el agua de la lluvia golpeándome la ropa empapada, dudo del chaparrón y de la noche de verano en que las gotas cantaban morse. Así, lo que fue un amor, pudo haber sido un dolor. Lo que fue un olor quizá fuera, a pesar de toda la esencia, el color del olvido. Lo que fue una rosa, resultó azalea. Yo creí, convencido. Pero no.

Y así hasta lo infinito.

He vuelto a una tierra que era mía, en la que reposan los huesos de mis antepasados, y no estoy seguro de cuál es el suelo que piso.

El tránsito es una sensación de salto, ascendente o descendente, en la que el suelo es un pretérito o una meta. Uno sabe que está en tránsito porque anda buscando suelo.

Yo pensé que el mío estaba en esos libros, punto de apoyo sobre los que impulsarse y vadear las cosas de la vida que a uno se le antojan indigeribles. Pero parece que el suelo, en este ir y venir, a muchos se le vuelve remiso. Cualquier día abro una de las cuarenta cajas de libros que me esperan en el almacén, para acabar encontrando en alguna de ellas mi cadáver.

_______________________________________

Álvaro Hernando (Madrid, España, 1971) es maestro y licenciado en Antropología Social y Cultural (especializado en lingüística evolutiva y en los fenómenos de lenguas en contacto). Colabora como periodista en diferentes medios y, principalmente, dedica su tiempo a la docencia. Cuenta entre sus publicaciones con los poemarios Mantras para Bailar (2016) y Ex-Clavo (2018), Chicago Express (2019). También ha sido invitado a participar en publicaciones colegiadas, como la que rinde homenaje a Federico García Lorca, Poetas de Tierra y Luna. Homenaje a Federico García Lorca: Reedición de Poeta en Nueva York (2018). Ha participado en varias publicaciones colectivas de cuento, entre las que destaca el volumen Cuentos @ (2019), de Editorial Magma, Lenguas en Tránsito. Ha publicado poemas, ensayos, artículos y relatos en diferentes revistas de España y Estados Unidos. En la actualidad es delegado para EEUU de la revista de literatura especializada en Poesía Crátera, así como colaborador en distintos medios especializados dedicados a la literatura y a la docencia. En el año 2018 recibe el Premio Poesía en Abril, otorgado por la organización del Festival Internacional de Poesía de Chicago, donde vivió por varios años formando parte de la comunidad de escritores en español del Medio Oeste norteamericano. En la actualidad vive en Madrid, donde trabaja como asesor para el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Fotos: Álvaro Hernando