Miguel Marzana

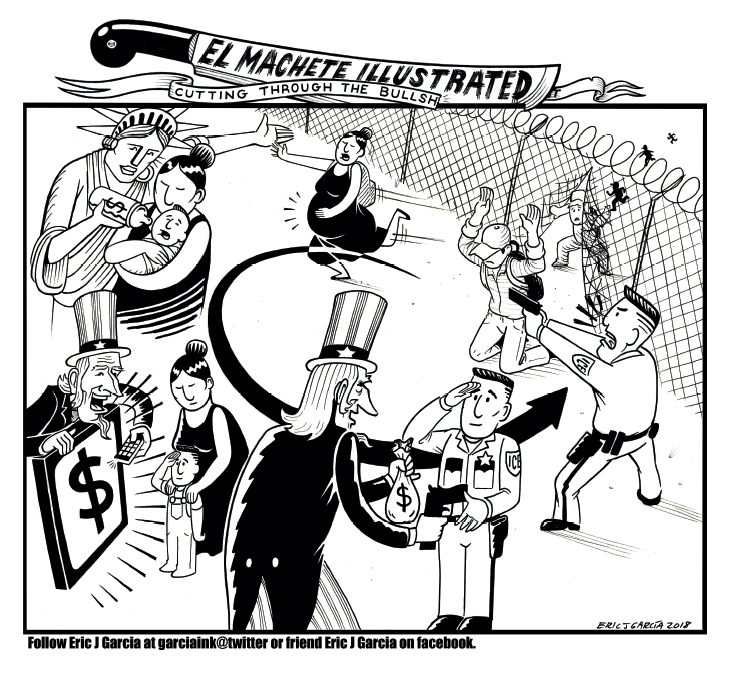

Narrativa en Chicago

20 October, 2018

Veo en las intrigas que inventamos un medio privilegiado por medio del cual reconfiguramos nuestra experiencia temporal confusa, informe y, en última instancia muda.

— Paul Ricoeur

Sólo cuando tratamos de definir qué es un cuento, empezamos a comprender la complejidad implícita en el término narrativa. En pocas palabras podemos decir que la narrativa se refiere a un proceso de comunicación mediante el cual un autor crea personajes y situaciones para expresar ideas y emociones. En una primera aproximación a la semiótica de esta muestra de narrativa corta, vemos que se parte de la angustia y la base de que todo ser humano es un contador de historias y que de una forma u otra se estrecha con la muerte y la violencia en algún momento de la vida. En esta coincidencia, las experiencias personales y sociales de los autores reunidos, contemplan una narrativa que expone al ser humano y su experiencia con la realidad y el mundo en sus distintas etapas de la vida.

Así, en la narratología de los cuentos presentados en este número de otoño y mes de muertos; vemos que los cuentos orbítan en el estudio de la forma y el funcionamiento de la narrativa, definiendo el relato a la exposición de lugares y sucesos con presición. Haciendo uso de los recursos y los procesos de comunicación, podemos apreciar como se explotan aspectos terribles que parten de una atmosfera inocente, violenta y desesperante, en la que se sumerge a los personajes y al lector con ellos. Estos relatos también nos transmiten paisajes que presentan a la naturaleza como enemiga del hombre, además del fondo que se pueda o no hallar en el discurso romantico, de la guerra, el abuso sexual, el canibalismo y los holidays.

Sasha

Esta historia me fue contada en Oak Park, el barrio del viejo Hemingway y del arquitecto Frank Lloyd Wright, en el que me tocó vivir por razones del azar. Se la escuché a Sasha, mi mujer de aquel entonces. Todavía en esos años –me refiero a fines de la década de los noventa- y seguro que hoy en día también, ella solía decir que era de Yugoslavia. Antes que la guerra empezara y destrozara a ese país, Sasha vivía en Mostar, una ciudad pequeña y placentera de Herzegovina. La vida era buena –me contaba- y parecía que siempre sería de ese modo. Ella y su hermana menor iban a la escuela, jugaban tenis, nadaban en la piscina del barrio.

Sus padres, él ortodoxo y ella católica, trabajaban sin que les fuera la vida en el trabajo. A los veinticinco años su padre había construido una casa lo suficientemente amplia para que fuera un nido para su familia. En Mostar –me seguía contando Sasha, mientras bebía un café o preparaba pulpo en aceite de oliva en mi departamento de Oak Park- todas las religiones se podían vivir sin agredir a nadie. Sus padres eran un ejemplo de eso. Jelena era la mejor amiga de Sasha cuando era niña. Su familia era croata pero había llegado hacía más de una década a Mostar. A ratos, Sasha parecía vivir en casa de Jelena, y a ratos, Jelena parecía vivir en casa de Sasha. Cuando la guerra empezó y las tensiones se encrisparon entre serbios y croatas, Sasha y Jelena juraron no separarse nunca, y si el destino las obligaba a hacerlo seguirían unidas en sus corazones. Fue la tarde en que intercambiaron dos rosas blancas.

Sasha y su hermana menor estaban jugando tenis cuando cayó una granada cerca de la red, y el proyectil quedó casi equidistante entre las dos muchachas. Permanecieron paralizadas, mirando ese objeto negro cerca de la red, esperando. La granada no explotó. Pero fue suficiente aviso para su padre. Esa misma tarde les ordenó a su mujer y a sus hijas que hicieran las maletas y dos horas después abandonaron la casa de la que él se sentía tan orgulloso, abandonaron Mostar, abandonaron Herzegovina. Sasha, de doce años ya, abandonó a Jelena sin poder decirle adiós.

Viajaron por medio de Rumania, Hungría, Austria. Todavía recodaba Sasha unas calles oscuras en Budapest a las que entraron por casualidad, y cuyas esquinas estaban repletas de prostitutas. Las mujeres no escatimaban en insinuársele a su padre cada vez que sobreparaba el carro en un semáforo. Fue Alemania, finalmente, el país que los acogió. Vivieron en un barrio en las afueras de Berlín. Sasha y su hermana aprendieron alemán en menos de tres meses y se convirtieron en los traductores de sus padres. Su padre, un economista graduado, trabajó en más de una fábrica haciendo labores físicas, y su madre hacía tareas de costura.

En esos años la mayoría de sus amigos fueron turcos y árabes. Alemania le gustó. Allí ella fumó su primer cigarrillo (cuando conocí a Sasha era una fumadora empedernida), allí recibió su primer beso y me imagino que allí hizo el amor por primera vez. Alemania se convirtió en su casa. Sin embargo, siempre recordaba los pétalos de la rosa blanca de Mostar.

Cuando empezó a aprender sobre el Internet (ya tendría unos quince años y ella, curiosamente, era un tanto reacia a la tecnología), se le ocurrió, a través de ese medio, buscar un rastro de Jelena. Hizo varios intentos que fracasaron. Jelena parecía no estar en ese mundo electrónico, y quién sabe dónde estaría. Una noche –me confesó- sintió un impulso irracional de sentarse en la computadora y proseguir con la búsqueda. Sus padres dormían y ella trataba con todos los buscadores posibles. De pronto, encontró una dirección. Sí, podía ser Jelena, o tal vez un homónimo. Pero envió un mensaje como si lanzara una botella al océano.

No hubo respuesta al otro día. Tampoco al siguiente, ni al siguiente. Pasó casi una semana cuando llegó un mensaje que era una contestación al suyo. Sasha lo abrió con todas las ganas alborotadas del mundo. Sí, era Jelena. Jelena su amiga de Mostar con quien había jurado llevarse siempre en los corazones. Le contaba que ella y su familia se habían exiliado en Viena y estaban viviendo allí por tres años. Sasha pensó que Viena no estaba tan lejos de Berlín y que en cualquier momento se podrían visitar.

Luego siguió leyendo la pantalla. Jelena le decía que sería el primer y el último mensaje que le enviaría. Ella no tenía interés en saber de Sasha, ni en tener contacto con ninguna persona de Herzegovina y menos si era serbia. Su tío Vlado y sus dos primos croatas habían sido asesinados por soldados serbios de Herzegovina. Estos habían asaltado la casa de su tío una noche. La manera de matarlos fue cortándolos en pedazos, de a pocos, con paciencia exagerada. Dedos esparcidos en un piso de madera, orejas, piernas, genitales, ojos. Gritos que Jelena imaginó. Gritos que Sasha imaginó. Jelena agregaba que solo podía tener un gran odio por la gente serbia de Herzegovina, incluyendo a Sasha.

Cuando Sasha me contó la historia no hubo en su voz nostalgia, ni pena, ni un mínimo resquebrajamiento. Su tono estaba dentro de la normalidad, como si hubiera aprendido muchos años atrás que la decepción hasta el vacío, el odio eterno, y la irracionalidad humana fueran parte del reino de lo natural. Luego de contarme la historia ella sirvió la comida –tal vez pulpo- y después, terminado el último bocado, nos encerramos en mi dormitorio.

Los bien portados

Los bien portados, los consentidos del curso eran tres gordinflones nerds: Juan del Riego, Kenny Hernández, y Federico Eduardo Cadena. Poco me importaba que fuesen merecedores de mazapanes, paletas, panetones, chocolates, et bonbons, empalagaba verlos. Cuando Madame Ka, además de dulces comenzó a repartirles besos y mordidas, mormures douces, sus labios me dolían tanto que en noches húmedas de infante me atrevía a mordérselos hasta que despertaba empapado, etéreo. En donde Juan, Kenny y Federico no existían, mi deseo por Madame Ka los hubiese asustado.

A los diez años recorrimos junto a Madame Ka sitios inimaginables Paris, Mont San Michel, Giverny, comiendo galletas con mermelada, mantequilla, y la típica tertina que según ella, la hacía su mamá. Madame Ka fue un caso extremo en mi vida, tanto así que cuando conocí físicamente la torre Eiffel sentí que iba de la mano con mi maestra de infancia, y no de lunamielero con mi esposa, durante esos días recorrí el túnel de lo bizarro, mis sueños de niño precoz aparecieron una y otra vez en el mismísimo lecho nupcial. Pensar en ella es perderme en el misterio de su voz como cuando nos daba la lección.

-En Egipto se han encontrado Marionnettes et Guignols, muñecos y estatuillas que se usaban en las ceremonias religiosas y entre los juguetes de los niños; se asegura que estos muñecos eran animados por resortes, con movimientos de cabeza y brazos. También en Egipto, en la tumba de una bailarina de nombre Jelmis, al lado de la momia de un enfant encontraron un guignol.

Para el segundo año de francés Madame Ka nos dio un curso completo de marionetas y como ya era tradición en su clase tres estudiantes la acompañarían a cenar a su casa, que por boca de anteriores ganadores y el director de la escuela era un palacio. Las últimas semanas mantenía los dedos cruzados por horas enteras como un enajenado y todas la noches le pedí a dios ser uno de los elegidos y es que en mi cabeza únicamente cabían sus diminutos senos que nunca vi, pero como los pensé.

-Quienes manejan los títeres, marionnetes et guignols no tienen más que tirar de un hilo, para poner en movimiento la cabeza o la mano de esos pequeños seres, después sus hombros, sus ojos y algunas veces todas las partes de su persona obedecen pronto con gracia y medida. La cuna del teatro de muñecos fue la India y desde allí se divulgó por el mundo.

-Maintenant, félicitations a mis bien portados: Beto Perea en lugar de Juan del Riego, Kenny Hernández y Federico Eduardo Cadena.

De no haber sido porque Juan desapareció dos dias antes yo me hubiera hundido en el más profundo y negro abismo jamás visto. Juan se bañaba con jabón de almendras y comía dulces todo el tiempo, comentaban que su aliento era igual que el olor de las peras. Juan hablaba inglés, español, japonés y por supuesto francés, sus padres lo tenían en casa estudiando todo el tiempo, ni siquiera le daba el sol. Los padres de Juan adoraban a Madame Ka, hasta el día que fuimos a ver Les meilleures marionnettistes du monde en donde Juan desapareció.

Durante el show Juan participó en todo, cantó, bailó y entró a saludar a los titiriteros que le obsequiaron el horrible títere azul que asemejaba un huevo con cara de asustado, piernas de trapo y sombrerito verde opaco de lentejuelas. Desafortunadamente antes de subirnos al autobús Juan fue al baño y no regresó. Recuerdo con tristeza a su madre enloquecida y al padre acusando a todos con ojos llenos de odio y sudando una gran impotencia.

Madame Ka, tembló de miedo, su carne pálida me convirtió en un trapo, igualito a las piernas del títere huevo que conservamos sobre el escritorio, a partir de ese día Juan del Riego se convirtió en el icono de perfección para la clase.

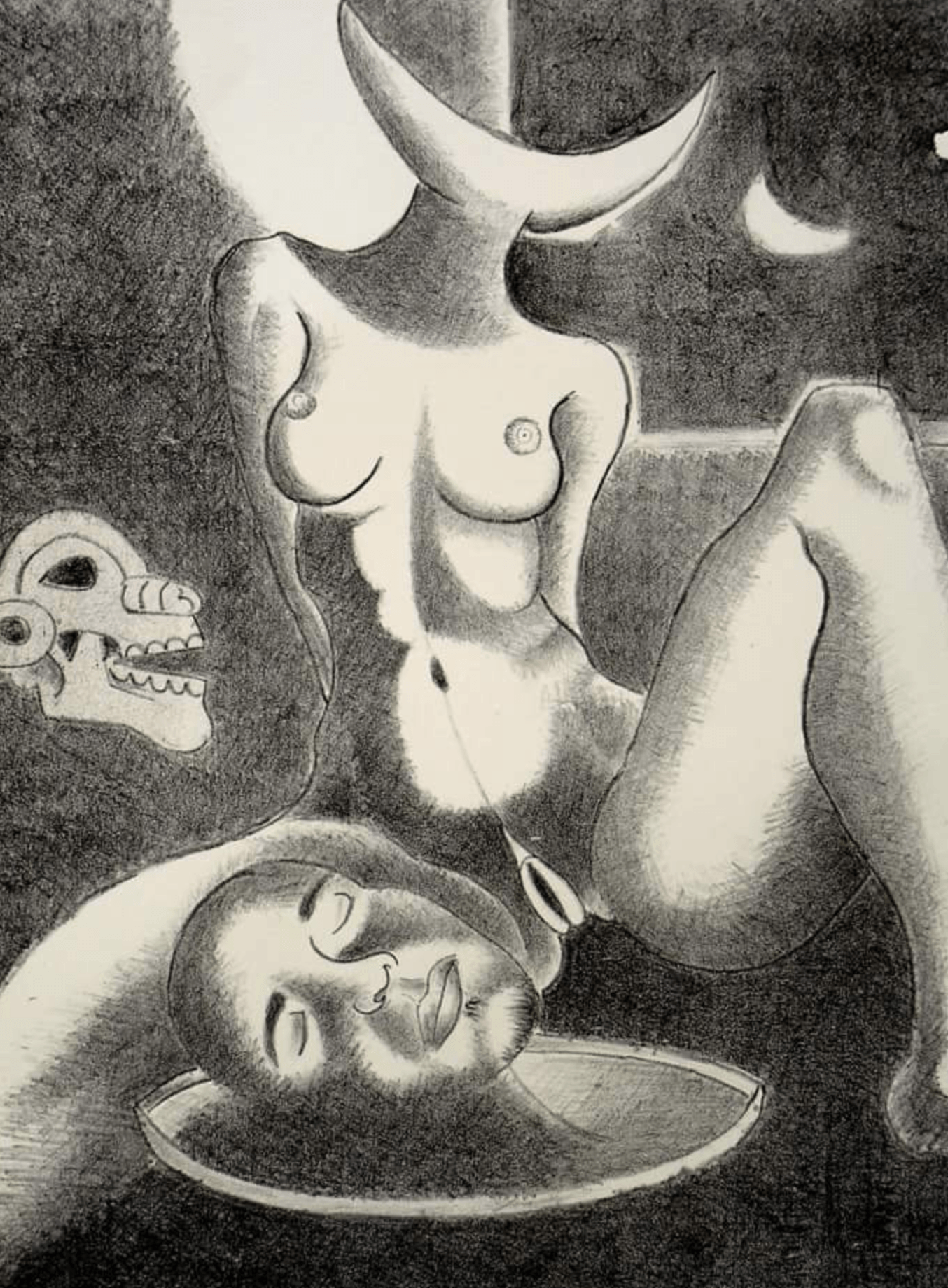

Había soñado el palacio de Madame Ka, con muebles blancos y alfombras nuevas, la soñé a ella tantas veces que me inventé su desnudez pelirroja, particularmente dos pequeños botones rosados que mordí en sueños durante tres años, Madame Ka sabía lo que yo pensaba. Dios me escucho ya que dos días después del trágico evento Madame Ka me dijo: Mon presage, la nourriture es le moteur de notre corps, creche, creche. Pidió permiso a mis padres para que fuera a su casa como lo había prometido desde que inicio el curso también invitó a Kenny y Federico. El día llegó y en el puro sueño quedé, pues amanecí con paperas.

Esa mañana también encontraron en casa de Madame Ka, dentro de una nevera, a Juan del Riego. A Madame Ka se le acusó de ser una devoradora de niños bien portados, en su casa encontraron tres cuerpos más, todos marinandose en aceite de almendras. Los muñecos, se quedan inmóviles y callados igual que mis recuerdos en estas calles de Francia. Apenas si alguien, muy de tarde en tarde se acuerda de los gordinflones nerds como algo lejano, perdido en el tiempo.

White Christmas

La ciudad había amanecido casi sepultada, con el ruido de fondo de los camiones que esparcían sal sobre el asfalto. La pizarra brillaba con el manto blanco y el peso de la piedra oscura se aligeraba con la nota de la nieve recién caída. Al amanecer tardío y perezoso, había sucedido un sol radiante pero débil que rebotaba sin hacer mella en la masa blanca.

La mujer sacudió la nieve del alféizar al abrir la ventana para dejar entrar la luz tan escasa en esa ciudad hundida en la profundidad del invierno. El paisaje pintaba alegría en la cara de su hija alzada del sueño y empinada en puntas para ver el paisaje desde la ventana, el frío le importaba poco, encandilada por la blancura de la calle transformada.

La madre dejó la contemplación del panorama para envolverla, solícita, en una manta y alejarla de la ventana. La niña se resistía dejar de mirar su propio aliento condensado en el exterior, asombrada de su capacidad de producir humo igual que las chimeneas de las casas o el escape de los automóviles, como si el frío la hubiera transformado en una hoguera viva.

Los árboles del parque eran corcheas marcando el ritmo sobre la pauta uniforme de la nieve. Arrastrada por el mensaje musical del parque, la madre bailó por la habitación mientras vestía a la niña con cuidado, extremando las precauciones de abrigo ante la evidencia del frío que parecía hacer crujir los huesos de la ciudad al ruido de los camiones de la sal. Había que apresurarse a ir al parque antes de que la nieve se convirtiera en la pasta grisácea que, al influjo de la sal, empezaba a ocupar el asfalto. A lo lejos brillaba el pequeño estanque donde en los largos días de verano los jubilados hacían correr los barcos en miniatura entre la indiferencia de los cisnes, conscientes de sus carácter de aves reales, protegidas por el manto de armiño de la reina, propietaria tradicional de todos los cisnes del Reino.

Con la boca protegida por la bufanda donde se condensaba el aliento en cálidas gotas, con un gracioso gorrito de lana calado hasta las cejas, la madre instaló a su pequeña en el carrito aerodinámico, lista para el paseo matinal. Atrás quedaba la apertura de regalos, el desgarro impaciente de papel de colores con manos ilusionadas.

Había poca gente en la calle, el frío se había superpuesto a la promesa juguetona de la nieve, o tal vez fuera aún demasiado pronto para el paseo, pero la nieve llamaba con tanta insistencia que el frío parecía solamente un accesorio, un impedimento molesto, un trámite a cumplir.

El estanque estaba helado casi por completo. Una gaviota volaba desconcertada sobre la superficie, trazaba con las alas un surco delicado en la nieve acumulada sobre el hielo del estanque. En un rincón libre de hielo se agolpaban cisnes y patos buscando el calor de la proximidad. Sobre la orilla algunos cisnes se bamboleaban como borrachos, perdida la gracia de su deslizamiento acuático; intentaban mantener el equilibrio alargando el cuello, moviéndolo de un lado a otro al hundir las patas en la nieve. Eran como muñecos de nieve ambulantes en que la grotesca zanahoria de la nariz se hubiera instalado al final una serpiente movediza.

Con la niña enfundada en las mantas y con las manitas protegidas por guantes, sin darse cuenta la madre se acercó al borde del estanque donde el hielo terminaba en un agua más densa, como dispuesta a congelarse en cualquier momento. Ella y la niña, desde el calor del carrito, empezaron a repartir migas de pan. Cisnes, patos y gaviotas formaban una larga fila sobre el agua, disputándose las migajas. Jugaban los cisnes el papel principal, atrapando las migas en el suelo con el largo cuello serpenteando sobre la nieve, relegando a los patos de plumaje vistoso a un segundo lugar, obligando a las gaviotas hambrientas a levantar un poco el vuelo y cernerse sobre el carro donde la niña desmigaba alegremente el panecillo con gorjeos de satisfacción, agitando los guantes recién estrenados.

Los cisnes se agolpaban sobre el carro, extendiendo el grácil cuello blanco hacia las manos de la madre y de la niña, apretando los cuerpos en torno al carro, en un círculo blanco como la nieve del que los patos formaban el borde y al que las gaviotas, chillando, ponían un copete movedizo. El círculo de cisnes voraces se fue estrechando sobre el carro, los cuellos, como látigos, se acercaban a las manos enguantadas de la madre y al rostro arrebolado de la niña, acorralando el carro entre la nieve y el borde del estanque, donde otros cisnes se aglomeraban, esperando su turno en el reparto de comida.

Como una avalancha, la masa de cisnes, picoteaba hambrienta, primero las manos, luego el rostro de la niña arrancando con glotonería la bufanda y abriendo una llaga junto a la boca, ahogando el grito de la criatura con sus plumas blancas. Una gaviota enloquecida se abalanzó sobre la madre que enarbolaba el pan medio desmigado para defenderse de su ataque hasta que la masa de cisnes, empujando, consiguió llevar a madre, niña y carro hasta su elemento.

El carro, rodeado de cisnes, se deslizó sobre el hielo, sobrepasó el borde del estanque y basculó un momento sobre la superficie helada que se rompió con un crujido ahogado por el graznar de cisnes, patos y gaviotas. Lentamente se hundió el carro en el agua, rodeado por la masa de aves hambrientas, que empujaban los cuerpos hacia la profundidad y arrancaban pedazos de carne del rostro de sus víctimas que se hundieron en el agua, con el remolino coronado por la ola blanca de los cisnes.

La ira de Odilón

Mi sensación más remota es el sabor del semen de mi padre. No sé cuántos meses yo tendría cuando él empezó a hacer eso conmigo. A las semanas de que mi hermana Lucila cumplió dos años, lo vi en la penumbra medio encorvado al borde de su cama. Fue un sentimiento muy raro el que me entró al verlo moverse de atrás hacia adelante. Me da pena decirlo, pero creo que fue la primera vez que sentí celos.

Desde esa noche ya sólo se bañaba conmigo de vez en cuando. Nunca fui al kínder, y cuando ya estaba en edad de ir a la escuela, en vez de inscribirme, dejaron de mandar a mi hermano mayor Otilio, quien estaba por terminar el segundo grado, y en el automóvil rojo nos fuimos para México, a Xochitepec. Allá nos dejaron con mi abuela, la mamá de mi papá con todo y mi hermanito Pedro de apenas dos años. Ellos se devolvieron para seguir trabajando en las factorías porque en esos años, según mi madre, había muchas en Chicago.

Mi abuelita nos mandó a la escuela a Otilio y a mí; como estaba retirada, todos los días pasaba don Andrés a recogernos y nos acomodábamos, entre otros niños, en la caja de su camioneta Dodge; sabía la marca porque esas letras resaltadas en su parte trasera fueron las primeras que pude leer por mi cuenta. En esos dos años que vivimos con mi abuelita, aprendimos realmente a ser niños. Mi abuelo ya estaba muerto y le había dejado una milpa que la trabajaba un peón; a veces íbamos todos y le ayudábamos a tirar las semillas de maíz y de frijol sobre los surcos, y como a los tres meses regresábamos a la pizca de los elotes y los tbejucos de vainas de frijol.

No sé por qué mi padre salió tan bruto teniendo una madre tan buena. Una mañana, mientras la señorita Prici nos explicaba con costalitos de mazorcas dibujados en el pizarrón las unidades, las decenas y las centenas, mi papá irrumpió en el salón y sin más le dijo a la maestra que venía por mí.

Me hizo una seña y me levanté, luego sacó también a Otilio de su clase, nos subimos a una camioneta donde ya nos esperaban mi mamá, Lucila, Pedro y un nuevo hermanito de más de un año que se llamaba Odilón como mi padre. Estaba contentísima con Lonchito más que todo porque no había sido niña. Cuando noté que la camioneta había tomado hacia el lado opuesto del que tomaba don Andrés, pregunté que adónde íbamos. A un ranchito que compramos ayer. ¿Y mi abuelita? Luego venimos a verla. Durante mucho tiempo no la vimos. En el rancho no había tina y ahora nos bañábamos en la regadera. Una mañana todos se fueron a la milpa, en la casa sólo nos quedamos mi papá y yo. Debajo de la regadera duramos muy poquito, me lo sacó de la boca y me llevó al cuarto donde dormía con mi mamá.

Ahora que he estado recontando mi pasado me doy cuenta de que mi padre no era nada cariñoso, y menos mal, me digo en este instante, porque cualquier gesto de ternura me hubiera generado más sentimientos encontrados. Hasta esa mañana que me dijo que me acostara en la cama y lo vi que se subía encima de mí, no estaba segura de si lo que me había estado haciendo era malo. A veces me imaginaba que todos los papás hacían esas cosas con sus hijas, pero nunca se lo pregunté a ninguna niña de la escuela; todas eran igual o más calladas que yo.

En cuanto empujó para metérmelo, me dolió muchísimo y empecé a llorar. Cállate, me dijo, si pegas otro berrido, te voy a moquetear. Se bajó de mí, se puso saliva en los dedos y empezó a tocarme allí. Yo sentía un horror revuelto con un placer que me recorría todo el cuerpo; luego de unos minutos mi padre se volvió a subir. No vayas a gritar. En sus ojos vi que me mataría a golpes si lo hacía. Y un dolor intenso fue entrando, y mientras mi padre estaba en su asunto, pensaba que así era la vida, que por eso mis compañeras en la escuela eran tan calladas porque ¿de qué podrían hablar?, ¿de lo que sus papás hacían con ellas? Cuando mi madre regresó de la milpa con mis hermanos, se fue directamente a su cuarto y quitó las sábanas manchadas de sangre.

No las lavó; no sé qué habrá hecho con ellas. Yo le buscaba su cara como esperando alguna explicación o algunas palabras de consuelo, pero ella me esquivaba y se escondía en el quehacer. Ésa fue mi nueva rutina: el cuerpo de mi padre encima de mí mientras mi madre y mis hermanos trabajaban en la milpa. Al parecer, se había olvidado de la boca de mi hermana. En ese tiempo, las tardes de Lucila se volvieron muy alegres inventando juegos en el patio. Muchas veces me contagiaba y hacíamos tortillitas de lodo o saltábamos la cuerda. Por eso la mañana en que escuché a mi papá decirle a mi mamá que dejara a Lucila en la casa y que me llevara a mí a la milpa, corrí y me le abracé diciéndole que me quería quedar.

Desde ese día fui más complaciente y activa, pero a los meses, al bajarme de su cuerpo, su cosa estaba cubierta de sangre. Asustada me revisé, tenía sangre también pero nada me dolía. Ya te empezó la luna, ya no vamos a poder; ve con tu madre a que te explique. Al día siguiente Lucila se quedó, y yo me tuve que ir a la milpa. Lloraba en silencio, agachada, buscando calabacitas tiernas entre las ramas y los surcos cuando divisé a mi hermana que se acercaba corriendo. Llegó donde mi madre y la abrazó diciendo con una cara de susto: Mi papá, mi papá. Voy a la casa, nos gritó mi madre, ustedes quédense aquí.

La desobedecí y me fui detrás de ellas. Al entrar a la casa, mi padre se abalanzó sobre Lucila y le dio dos cachetadas. Si te vuelves a escapar, cabrona, te destazo a machetazos. Y la cargó, mi hermana se resistía gritando, la tiró sobre su cama y cuando vi que mi madre se subía para aprisionarle sus brazos, cerré los ojos… Por encima del llanto de Lucila, estaba la ira de Odilón. Denle gracias a Dios que soy considerado, no soy como otros hijos de la chingada, como el padre de su madre que después de que él la estrenó, dejó que le entraran el abuelo, los tíos, los hermanos; ustedes tienen suerte porque al único que se la tienen que mamar, el único que se las mete soy yo.