Jorge Frisancho

Perú, disparo al vacío

17 February, 2020

El suicidio de Alan García fue el evento más significativo en la política peruana durante el 2019, el de mayor potencia simbólica, tal vez el más poético (en el sentido más perverso del término), y fue también el que menos consecuencias prácticas tuvo. No alteró mayormente el tablero de juego. No forzó grandes giros ni produjo nuevas alineaciones. Al día siguiente, todo continuaba igual. Disparándose en la sien, García no cambió nada, pero dijo mucho.

Alan García, dos veces presidente del Perú (1985-1990; 2006-2011), dominó la escena nacional como ningún otro político de esta era. Fue también el más duradero emblema de la corrupción pública y la desembozada impunidad de los poderosos. Parecía intocable. Su secreto para ello no era en realidad tal, pues obraba a vista y paciencia de la ciudadanía: García y su partido, el APRA, llegaron a manejar una nutrida red de influencias en el sistema judicial (una red dedicada, se sabe hoy, a actividades abiertamente criminales), y eso le sirvió durante décadas para librarse de encausamiento. Todo eso empezó a cambiar con el estallido del caso Lava Jato en Brasil. Gracias a la acción de un grupo pequeño pero decidido de jueces y fiscales, las investigaciones derivadas del caso Lava Jato han terminado costándole carcelería preventiva a dos expresidentes y una primera dama, además de una exalcaldesa de Lima y varios otros funcionarios.

Un tercer expresidente está preso en el extranjero aguardando extradición, e incluso Keiko Fujimori, una candidata a la presidencia que no ocupó nunca puestos oficiales, ha pasado meses en prisión por causas relacionadas. García, entre tanto, posteaba en redes sus selfies en vuelos internacionales o de paseo en bicicleta por las calles de Madrid o París, sus ciudades preferidas de residencia.

En noviembre de 2018, sin embargo, García estaba en Lima en una de sus visitas de rutina y las autoridades anticorrupción ordenaron que se le impidiera la salida. El expresidente pidió asilo en la embajada de Uruguay; no siendo un perseguido político sino un acusado común, le fue negado. García debió regresar a su casa. Unos meses más tarde, el 17 de abril de 2019, ahí fue a buscarlo la policía finalmente, con una orden de arresto. Con los agentes ya dentro de su vivienda, García subió al segundo piso, se encerró en su habitación y se pegó un tiro.

Alan García, foto de Reuters

* * *

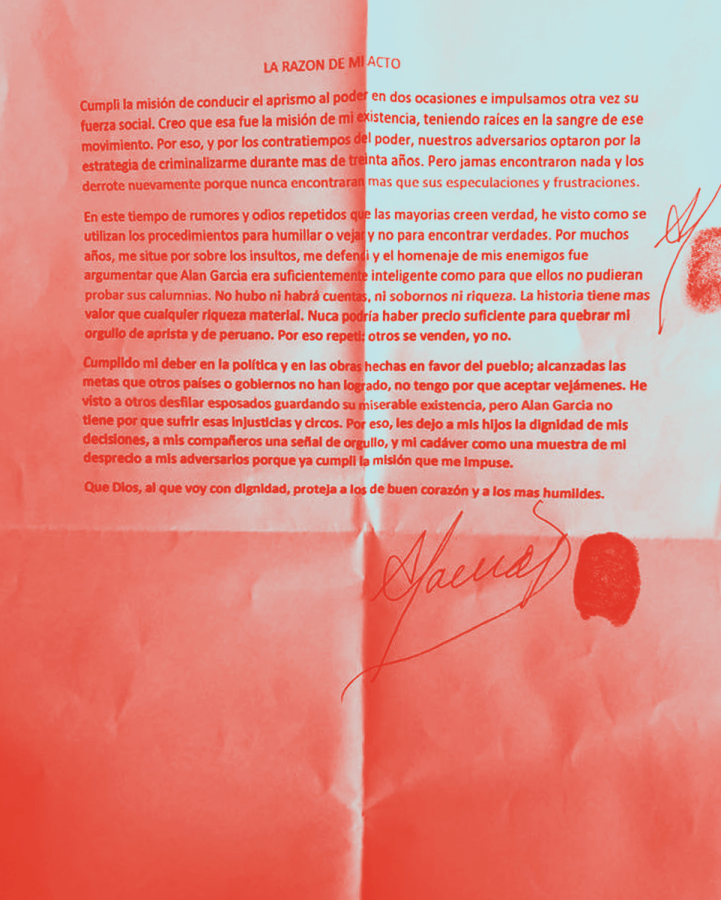

En el caso de Alan García, estas no son especulaciones. Hay evidencias. La más saltante de ellas es la carta que dejó preparada y lista para publicarse en anticipación de su suicidio.

Esa carta es muchas cosas, pero sobre todo es sintomática. La palabra “poder” aparece en la primera oración de su primer párrafo y reaparece en la primera oración del segundo. En el primer párrafo, dice de sí mismo: cumplí (es la primera palabra). En el segundo párrafo, dice: derroté a mis adversarios. En el cuarto párrafo, afirma que sus enemigos le rindieron homenaje al reconocer su gran inteligencia; en el quinto párrafo desestima las acusaciones en su contra, pero no para describirse como inocente u honesto (esas palabras no aparecen nunca), sino para hablar sobre su orgullo.

En el sexto párrafo, tras reafirmar una autopercepción inflada y omnipotente (“alcanzadas las metas que otros gobiernos no han logrado…”), García define la administración de justicia como una afrenta personal (“…no tengo por qué aceptar vejámenes”) y se coloca por encima de las leyes y los límites que constriñen a los demás: “He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”. Por último, transforma su inminente derrota judicial en un triunfo absoluto de la soberbia: “[dejo] mi cadáver, como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse”.

Mi cadáver, mi desprecio, mis adversarios, la misión que me impuse. No es posible leer el mensaje final de Alan García como otra cosa que una afirmación imperativa de su persona, una reconstitución del poder propio en el momento de su máxima crisis, un renovado ejercicio de dominio sobre los demás y sobre el mundo. Fue un último intento de control y manipulación por parte de un individuo para quien manipular y controlar quizá fueran parte fundante y necesaria del sentido de estar vivo.

* * *

En suma: García, como escribí, dijo mucho. Pero no cambió nada. El fin de la era García, por grotesco que parezca (y lo es), fue un momento de esperanza. Parecía augurar de mayores transformaciones. Esa impresión se vio reforzada en septiembre, cuando el ejecutivo presidido por Martín Vizcarra logró disolver el Congreso —una medida que la Constitución peruana autoriza en determinados casos— y convocar a nuevas elecciones para finales de este enero.

El cierre del Congreso se presentó, entre otras cosas, como una oportunidad para quebrar las mafias judiciales, largamente protegidas desde ahí por una coalición de aliados de García y de Keiko Fujimori. Esa batalla es antigua, y continúa: no por casualidad el 2020 ha empezado con una intensa disputa por la composición del poderosísimo Tribunal Constitucional (hoy dominado por una mayoría cercana al APRA y al fujomorismo) y la Junta Nacional de Justicia (el organismo que nombra jueces y fiscales, y que puede destituir a los que siguen el caso Lava Jato y derivados). Estas disputas probablemente terminarán resolviéndose en el próximo Congreso, donde, según todo indica, el país verá muchos rostros del periodo previo y otros que, siendo nuevos, son más de lo mismo.

En otras palabras: el Perú sigue corriendo sobre el sitio. Del disparo con el que García salió de la escena ya no se escucha ni el eco. Dio en el blanco, y al mismo tiempo cayó en el vacío.